三浦景生は1916年(大正5)京都の老舗表具店に生まれました。1932年(昭和7)には丸紅株式会社意匠部に入社し染色図案の制作にあたりましたが、1947年(昭和22)自由な染色を志して退社し、当時新進気鋭の染色家小合友之助(1898-1966)に師事しました。

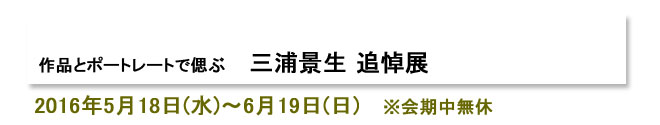

その後日展を中心にろう染めによる染色作品を発表し、パネルや屏風に仕立てた作品や布コラージュを用いた抽象表現を試みるなど常に斬新な手法で制作を展開しました。’70年代にはそれまで染色のモチーフとしてはほとんど顧みられることのなかった野菜を描き、不思議な浮遊感を漂わせる野菜たちは三浦芸術を特徴づけるテーマとなりました。また‘80年代には石川県立九谷焼技術研修所で図案制作の指導に当たりましたが、それを機に陶芸作品の制作を始めました。独自の色使いと幻想的でどこかほのぼのとした陶芸作品は、その後染色とともに三浦芸術の重要な一部となりました。

また2007年にはパラミタミュージアムで個展を開催し好評を博しました。

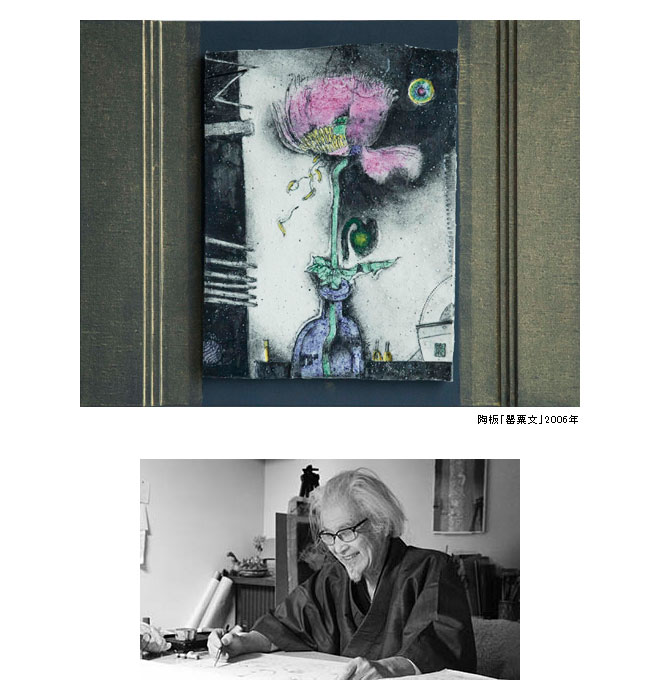

三浦景生は終生現役作家として活躍しましたが、2015年8月、99歳の誕生日を迎えたあと間もなく永眠しました。

今回は作品とポートレートを展示し、染色家三浦景生氏を偲びます。

| ―略歴譜― | |

| 1916(大正 5)年 | 京都の老舗表具店に生まれる |

| 1932(昭和 7)年 | 丸紅株式会社意匠部に入社、染色デザインを担当する |

| 1947(昭和22)年 | 独立、染色家小合友之助に師事 「第3回日展」初入選 |

| 1951(昭和26)年 | 「京都府工芸美術展」において優賞を受賞 |

| 1954(昭和29)年 | 「第6回京展」において市長賞を受賞 (’57にも同賞、'67京展賞、’78三十回記念市長賞を受賞) |

| 1959(昭和34)年 | 「第2回新日展」において特選・北斗賞を受賞 |

| 1962(昭和37)年 | 「第1回日本現代工芸美術展」において会員賞、文部大臣賞を受賞 |

| 1963(昭和38)年 | 京都市立美術大学(現 京都市立芸術大学)美術学部の助教授に就任('71教授に就任) |

| 1980(昭和55)年 | 「第2回日本新工芸展」において東京都知事長を受賞 (’87同展内閣総理大臣賞を受賞) |

| 1983(昭和58)年 | 第2回京都府文化賞功労賞を受賞 |

| 1984(昭和59)年 | 石川県立九谷焼技術研修所で図案を指導、色絵陶器の制作を始める |

| 1985(昭和60)年 | 京都市文化功労者の表彰を受ける |

| 1995(平成 7)年 | 第13回京都府文化賞特別功労賞を受賞 |

| 1999(平成11)年 | 第49回芸術選奨文部大臣賞を受賞 |

| 2005(平成17)年 | 第3回円空大賞(岐阜県)を受賞 |

| 2007(平成19)年 | 「第39回日展」において内閣総理大臣賞を受賞 「三浦景生展ー染陶暦程」をパラミタミュージアムにて開催 |

| 2008(平成20)年 | 京都新聞大賞文化学術賞を受賞 |

| 2015(平成27)年 | 8月28日、京都の自宅にて歿 |

| 主催 | 公益財団法人岡田文化財団パラミタミュージアム |

| 後援 | 中日新聞社、伊勢新聞社、読売新聞社、朝日新聞社、NHK津放送局、 三重テレビ放送 |